창작의 방향을 놓고 흔들린다.

수익형 글은 잠시 내려두고,

좋아요보단 좋아하는 글을 쓰고 싶어졌다.

그 찰나에 시 한 편을 발견했다.

안희연 시인의 '당근밭 걷기'

시보다 해석을 먼저 본 건 아쉽지만,

지금 이 타이밍엔 꼭 필요했던 선물이었다.

그 시는 '나의 소명'이란 단어를 떠올리게 했고,

'무엇을 어떻게 나눌 것인가'라는 질문을 다시 던져주었다.

오늘은 그 시를 함께 읽고, 감상을 나누고 싶다.

시의 구조 : 무한한 가능성에서 소명으로

안희연 시인의 '당근밭 걷기'는 세 개의 층으로 구성되어 있다.

첫 장면은 "여기서부터 저기까지가 모두 나의 땅"이라는 선언처럼,

어린 시절 누구에게나 허락된 무한한 가능성의 시간이다.

그 가능성 위에 무엇을 심을까 고민하며, 시의 화자는

"무해한 것"을 바라며 조심스럽게 '기르는 사람'이 된다.

하지만 시는 곧 전환된다.

"그는 머잖아 내가 당근을 수확하게 될 거라 했다"

이 대목에서, '당근'은 구체적인 재능 혹은 길을 상징하며

주황이라는 난색은 약동과 한계가 동시에 깃든 색으로 등장한다.

휘청이는 순간, 나의 포도를 떠올리다

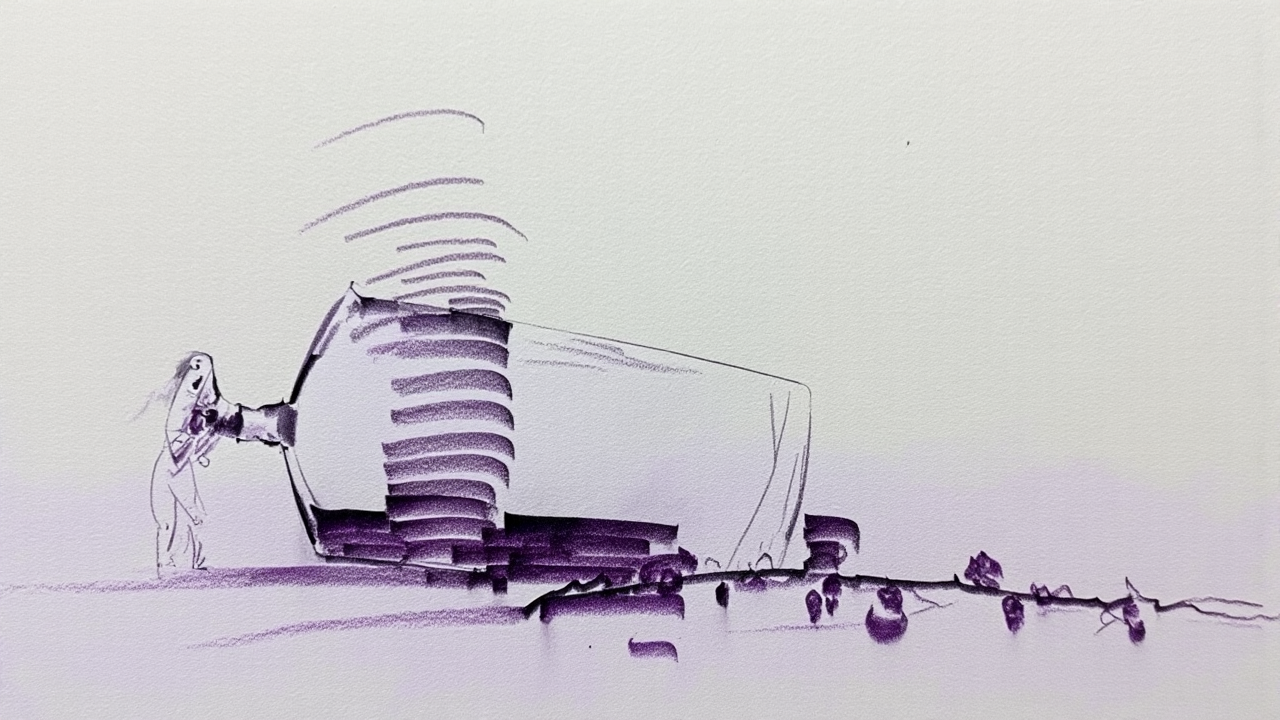

나는 정확히 "잠시 휘청"하는 그 지점에 있다.

'당근이었나?'라는 질문은 어쩌면 나의 것이기도 했다.

창작이라는 길이 내가 기른 작물이 맞는지,

그게 어떤 모양이이야 하는지 매번 흔들린다.

내가 선택한 과채는 '포도'다.

즉시 먹어도 좋고, 시간이 지나 숙성되면 더 깊은 맛이 나는.

그림책이든, 블로그든, 브런치든 — 지금의 창작은

언젠가 와인처럼 사람들 곁에 오래 머무를 무언가가 되었으면 한다.

자루를 들고 나아가는 일

가장 인상 깊었던 시의 구절은 이렇다.

"자루를 나눠드릴게요. 원하는 만큼 담아 가셔도 좋아요."

이건 단순한 수확의 기쁨이 아니라

그 기쁨을 사회에 어떻게 건네줄지를 고민하는 대목이었다.

작가는 자신의 재능이 '당근'이라는 사실을 받아들이고

그걸 혼자 두지 않고 함께 나누려 한다.

그리고 나는, 아직은 어떤 '자루'에 담을지 고민하는 단계에 있다.

내 창작이 누군가의 영양분이 될 수 있다면 좋겠다.

브런치북 연재든, 취향을 엮은 글이든,

내가 가진 포도를 한 알씩 나누는 마음으로 쓰고 싶다.

'Multipotentialit > 도망자의 서재' 카테고리의 다른 글

| [단편] 법 앞에서 | 완벽 대신 완료를 선택한다는 것 (2) | 2026.01.19 |

|---|---|

| 경기도, “천권으로 독서포인트제” (17) | 2025.06.27 |

| [애니메이션] 알사탕, 백희나 작가님의 단편작 (4) | 2025.05.26 |

| [그림책] 생일에 고깔모자 하나로 충분해 | 해피버쓰데이, 백희나 (4) | 2025.05.22 |

| [그림책] 나를 움직이는 한 조각의 힘 2편 | 소년과 두더지와 여우와 말, 찰리맥커시 (4) | 2025.05.19 |